Болезни нервной системы касаются всего организма в том числе и зрения человека. Одной из таких патологий является застойный диск зрительного нерва и возникает он как с одной стороны, так и с двух. Развивается патология из-за повышенного давления в черепной коробке, которое является следствием опухоли, травмы головы и других причин. Диск в этом случае представляет собой точку входа в глазное яблоко всех нервов и кровеносных сосудов.

При возникновении первых симптомов такой болезни, как отек зрительного нерва больной должен немедленно обратиться к врачу. Специалист должен будет провести диагностику, отсечь ложные диагнозы и найти истинный фактор, повлиявший на развитие заболевания.

Отек диска зрительного нерва могут спровоцировать множество факторов и среди них чаще всего встречаются такие:

- Онкологическая болезнь, локализованная в спинном или головном мозге;

- Гидроцефалия (водянка головного мозга);

- Травма головы;

- Гематома, возникшая из-за удара по голове;

- Повышенное внутричерепное давление неизвестного происхождения;

- Новообразование не являющиеся опухолью, например, киста;

- Нарушение взаимосвязи синусов и внутренних яремных фен в головном мозге.

Проявляется проблема в том, что на глазном нерве возникает отек и расширяются ретинальные вены и сосуды в перипапиллярной и папиллярной области. Возникнуть проблема может в любом возрасте как у женщин, так и у мужчин. Интенсивность проявлений застоя диска в зрительном нерве пропорциональна силе давления в черепной коробке. Если никакой гипертензии нет, то основным показателем считается появившиеся образования сдавливающие определенные участки головного мозга. Интенсивность проявлений недуга будет зависеть от того какое расстояние от опухоли до синусов.

Симптомы патологии

Отек диска зрительного нерва со временем увеличивается в размерах и прорастает в стекловидное тело глазного яблока и сетчатку. Вследствие такого развития патологического процесса увеличивается слепое пятно (область нечувствительная к свету). Увидеть это может только врач офтальмолог во время обследования.

Острота зрения обычно сохраняется достаточно длительное время, но у пациентов часто наблюдаются головные боли. При возникновении такого симптома врач посылает больного на обследование дна глазного яблока. Иногда патология проявляется в виде временного уменьшения остроты зрения, вплоть до полной слепоты. Возникает такой признак из-за сильного спазма кровеносных сосудов, с помощью которых и питается зрительный нерв. Сила проявления будет зависеть от многих причин, например, оттого насколько поврежден диск. Обычно такие приступы повторяются не один раз и в час их можно наблюдать до 3-4.

Из-за того, что застойный диск зрительного нерва обычно сопровождают увеличенные в размерах вены, у больного часто возникает кровотечение. Основная локализация его будет вокруг точки выхода кровеносных сосудов из глазного яблока и части сетчатки, которая проходит рядом.

Если застойный диск зрительного нерва сопровождается сильным кровоизлиянием, то это свидетельствует о сильных нарушениях кровообращения в глазном яблоке. Иногда такой симптом возникает и на раннем этапе развития патологии. В такой ситуации причина скрыта в резком увлечении давление внутри черепа. Возникает эта проблема из-за таких факторов:

- Выпячивание стенки артерии (аневризма);

- Новообразование злокачественного типа;

- Токсичное воздействие на сосуды головного мозга.

Отек диска зрительного нерва имеет свои последствия, ведь со временем надрываются кровеносные сосуды и появляются белесые участки из-за чего уменьшается острота зрения. В основном этот процесс возникает в месте где больше всего отечной ткани.

Признаки болезни в различные периоды

Застойный диск зрительного нерва имеет несколько стадий развития и для начального периода характерны такие симптомы:

- Исчезает пульс из вен (в 20% случаев);

- Диски прорастают в стекловидное тело;

- Отекает часть сетчатки, прилегающая к диску.

Зрение у больных остается четким и неприятных ощущений не возникает. Для следующей стадии свойственна такая симптоматика:

- Слепое пятно растет в размерах;

- Больной начинает хуже видеть поврежденным глазом;

- Усиливается отечность;

- У дисков наблюдаются нечеткие края;

- В венах ухудшается кровообращение и начинается застой крови;

- Образуются белесые области.

Следующий период называется хроническим, и он проявляется такой симптоматикой:

- На дисковом теле появляются шунты;

- Острота зрения периодически резко снижается и через 10-20 минут возвращается обратно;

- Диск постепенно выпучивается.

В этой стадии у болезни отсутствуют такие симптомы, как белесые участки и кровоизлияния. Наиболее опасным периодом считается вторичная атрофия и она проявляется такими признаками:

- Границу диску нельзя точно разглядеть, но на них заметны сосуды серого оттенка;

- Острота зрения существенно падает.

Лечить отек диска зрительного нерва следует при появлении первой симптоматики, так как в ином случае можно полностью лишиться зрения.

Диагностика заболевания

Отек зрительного нерва считается довольно опасной болезнью и для ее диагностики нужно первоначально исключить болезни в черепной коробке, которые могут вызывать давление. Выполняется диагностика офтальмологом, который должен провести осмотр и опросить пациента. Если врач заподозрит наличие патологии, то потребуется сделать МРТ или КТ головного мозга. Поставив точный диагноз, специалист сможет назначить лечение пациенту.

Основная задача при выполнении диагностики - это дифференцировать псевдозастойный диск в который входит зрительный нерв от застойного, ведь он является врожденной аномалией. Связано такое отклонение с неправильным строением, которое часто совмещено с рефракцией (преломлением луча).

Курс терапии

Для начала нужно устранить причину патологии, но при этом нельзя забывать поддерживать полноценное питание нервов в глазном яблоке. Врачи назначают для этого специальные лекарства, которые улучшают кровообращение в сосудах, например, Сермион или Мексидон.

При обнаружении образования в головном мозге больному сделают операцию по его удалению. После такого хирургического вмешательства курс восстановление зависит от тяжести повреждений, нанесенных опухолью.

Если курс терапии был выполнен своевременно, то отек на зрительном нерве спадает в течение 3-4 недель. При осложнениях длительность лечения может составлять от 2-3 месяцев до года и после его окончания пациенту придется посещать врача для осмотра не реже чем 2 раза в год.

Застойный диск, через которых проходит зрительный нерв и кровеносные сосуды – это очень важная часть глазного яблока и если она начала отекать, то нужно срочно начать лечение. Проблема зачастую не является самостоятельной, а лишь следствием другого патологического процесса, возникшего в черепной коробке, поэтому важно вовремя найти виновника и устранить его.

Застойный сосок представляет собой отек зрительного нерва невоспалительного характера, чаще связан с повышением внутричерепного давления. В настоящее время термин «застойный сосок» вытесняется более общим и более соответствующим сути процесса термином «отек диска зрительного нерва». Отек не ограничивается одним диском, а распространяется также на ствол зрительного нерва. Как правило, застойный сосок - двустороннее поражение, чаще одинаково выражен на обоих глазах. В редких случаях может быть односторонним.

Он наблюдается при общих заболеваниях организма - болезнях почек, крови (лимфогранулематоз, лейкоз, эритроциты и др.), гипертонической болезни, глистной инвазии, отеке Квинке. Заболевания глаз и глазницы являются причиной развития застойного соска у 1,2-4,6% больных. У детей возникновение застойного соска зрительного нерва чаще всего связано с деформациями черепа различного генеза («башенный» череп), гидроцефалией, нейроинфекциями, родовой травмой, .

Отечный диск у детей может возникать достаточно рано (в течение 2-8 нед с момента возникновения основного заболевания). Это опровергает точку зрения некоторых исследователей, согласно которой вследствие незаращения черепных швов в раннем возрасте внутричерепной процесс может протекать без отечных дисков.

Патогенез отека зрительного нерва окончательно не установлен. Наиболее признанной в настоящее время является ретенционная теория, предложенная в 1912 г. К. Бером, согласно которой застойный сосок является следствием задержки тканевой жидкости, в норме оттекающей в полость черепа. По современным представлениям, отек при повышенном внутричерепном давлении - результат нарушения микроциркуляции в зрительном нерве и изменения циркуляции тканей жидкости в периневральных щелях. При снижении внутриглазного давления (например, при травмах глаза и др.) отек обусловлен изменением тока жидкости в зрительном нерве (вместо центропетального центрофугальное), т. е. в направлении от мозга.

При длительном существовании отека происходит пролиферация глиальных элементов и развиваются явления воспалительного характера вследствие раздражения отечной жидкостью тканевых элементов. В дальнейшем при прогрессировании процесса наблюдаются постепенная гибель нервных волокон и замещение их глиальной тканью, развивается атрофия зрительного нерва, являющаяся одновременно как восходящей, так и нисходящей.

Клиническая картина застойного соска разнообразна и динамична, она зависит от характера и локализации процесса. Условно различают пять стадий: начальную, выраженную, резко выраженную (далеко зашедшую), предтерминальную (отек с переходом в атрофию) и терминальную.

Начальная стадия

Первыми признаками застойного соска являются стушеванность его границ и краевой отек, выражающийся в легкой проминенции. Вначале отек захватывает верхний и нижний края, затем назальную сторону и значительно позднее - височный край диска, который долго остается свободным от отека. Постепенно отек распространяется на весь диск, в последнюю очередь захватывая область сосудистой воронки. Сетчатка вокруг диска имеет слабовыраженную радиальную исчерченность в связи с отечным пропитыванием слоя нервных волокон. Наблюдается некоторое расширение вен без извитости.Выраженная стадия характеризуется дальнейшим увеличением размеров диска, его проминенции и стушеванности границ. Вены расширены и извиты, артерии несколько сужены. Сосуды местами как бы тонут в отечной ткани. Могут появляться кровоизлияния в краевой зоне диска и вокруг него вследствие венозного застоя, сдавления вен и разрыва мелких сосудов. Нередко образуются белые очаги транссудации в отечной ткани диска.

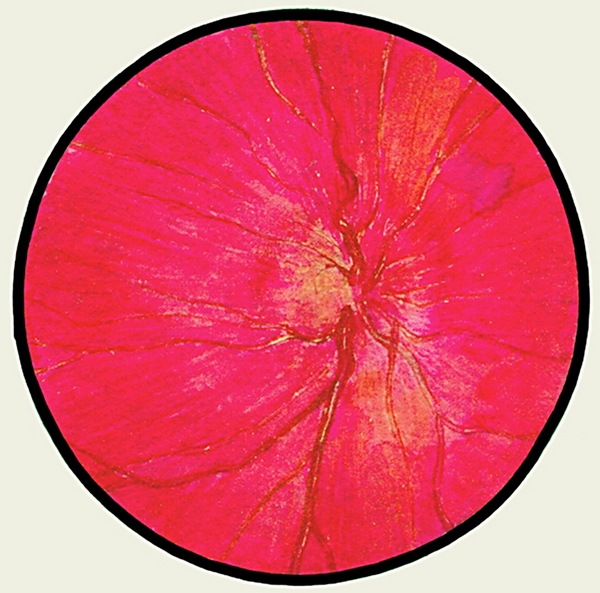

В резко выраженной (далеко зашедшей) стадии нарастают застойные явления. Выстояние диска над уровнем сетчатки может достигать 6,0-7,0 дптр, т. е. 2- 2,5 мм. Диаметр диска резко увеличивается. Гиперемия диска настолько выражена, что по своей окраске он почти не отличается от фона окружающего глазного дна. Сосуды на диске плохо видны, так как прикрыты отечной тканью. На его поверхности видны разнокалиберные кровоизлияния и белые очажки, являющиеся результатом перерождения нервных волокон. Иногда (у 3-5% больных) белесоватые очажки могут появляться перипапиллярно и даже в макулярной области, формируя фигуру звезды или полузвезды, как при почечной ретинопатии (псевдоальбуминурический нейроретинит).

В предтерминальной стадии при длительном существовании отека начинают возникать признаки атрофии зрительного нерва. Сначала появляется легкий, но отчетливо выраженный сероватый оттенок диска. Отек начинает уменьшаться, ширина вен возвращается к норме, артерии несколько суживаются. Кровоизлияния рассасываются, белые очажки исчезают. Диск становится грязновато-белым, он немного увеличен в размере, границы его нечеткие.

В ряде случаев еще долгое время по периферии атрофичного диска сохраняется небольшая отечность. Постепенно развивается вторичная атрофия зрительного нерва (стадия атрофии терминальная). Диск становится белым, границы его остаются не совсем четкими. Явления вторичной атрофии могут держаться очень долго, иногда несколько лет, но в конечном счете границы диска становятся вполне отчетливыми и возникает картина первичной атрофии.

Динамика развития застойного соска зрительного нерва по стадиям может быть различной и в значительной мере зависит от характера основного заболевания. Иногда продолжительность переходного периода от начального отека к резко выраженному занимает всего 1-2 нед, в других случаях начальная стадия может длиться несколько месяцев. Если причина возникновения застойного соска устранена еще до развития вторичной атрофии, то все признаки отека регрессируют и глазное дно может нормализоваться. Отек диска зрительного нерва может иметь интермиттирующее течение, исчезая (вплоть до полной нормализации глазного дна) и появляясь вновь.

Для застойного соска характерно сохранение в течение длительного периода (несколько месяцев, иногда больше года) нормальных зрительных функций, как остроты зрения, так и поля зрения. В период сохранных зрительных функций могут наблюдаться приступы кратковременного снижения зрения, иногда резкого, до светоощущения. По окончании приступа острота зрения восстанавливается. Эти приступы связывают с колебаниями внутричерепного давления, когда при внезапном повышении его увеличивается сила давления на интракраниальный отрезок зрительного нерва и прекращается проводимость нервных волокон.

В дальнейшем центральное зрение снижается постепенно, скорость его падения зависит от степени прогрессирования основного процесса. Обычно отмечается определенный параллелизм между офтальмоскопической картиной и состоянием остроты зрения. При переходе отечного диска в стадию атрофии происходит более быстрое снижение зрения. Иногда в этой стадии больной слепнет в течение 1-2 нед. Для отечного диска характерно раннее расширение границ слепого пятна, которое может увеличиться в 4-5 раз. Поле зрения долго остается нормальным, развивающееся сужение его связано с гибелью нервных волокон.

Осложненный застойный сосок характеризуется:

1) атипичными изменениями поля зрения;

2) высокой остротой зрения при резко измененном поле зрения;

3) значительной разницей в остроте врения обоих глаз;

4) возможным резким снижением остроты зрения без атрофических изменений в зрительном нерве или на фоне начальной, слабовыраженной атрофии;

5) развитием атрофии зрительного нерва на одном глазу при двустороннем отеке и т. д.

У детей осложненный застойный сосок нередко развивается при деформациях черепа различного генеза.

Диагноз застойного соска зрительного нерва устанавливают на основании данных анамнеза (головная боль, тошнота, периодические затуманивания зрения), характерной офтальмоскопической картины двустороннего поражения, результатов исследования зрительных функций, лабораторно-инструментального исследования (рентгенография черепа и глазниц, калиброметрия сосудов сетчатки, измерение систолического и диастолического давления в артериях сетчатки, флюоресцентная ангиография и др.) и общего обследования больного.

В начальных стадиях застойный сосок приходится дифференцировать от неврита зрительного нерва. При этом следует учитывать характерный для застойного соска краевой отек и его стекловидный характер, сохранение зрительных функций в течение длительного периода, двустороннее поражение.

Электрофизиологические показатели (электроретинограмма, электрическая чувствительность и лабильность зрительного нерва, вызванные потенциалы) при застойном соске в норме. Выявленные при калиброметрии сужение артерий и расширение вен, а также повышение диастолического и систолического давления в артериях сетчатки являются одними из ранних симптомов повышения внутричерепного давления и отека зрительного нерва. Слепое пятно, увеличиваясь при застойном диске, при неврите остается как правило, нормальным.

Иногда офтальмоскопическая картина при ретробульбарном неврите в связи с наличием коллатерального отека может быть похожа на таковую или застойном соске. Однако быстрое снижение зрения, центральная скотома, более часто наблюдающееся одностороннее поражение свидетельствуют о наличии воспалительного процесса.

Стабильность офтальмоскопической картины и зрительных функций при псевдоневритах и друзах позволяет отличить их от застойного соска.

Лечение застойного соска состоит в терапии основного заболевания. Прогноз зависит от характера основного заболевания и эффективности его лечения.

Атрофия зрительного нерва

Атрофия зрительного нерва - не самостоятельное заболевание, а состояние, являющееся следствием разнообразных патологических процессов. Патоморфологически для атрофии характерен распад нервных волокон и замещение их глиальной тканью.Атрофические процессы могут возникать вследствие воспаления или застоя в зрительном нерве, а также в результате различных токсических воздействий.

Наиболее частыми причинами атрофии зрительного нерва у детей являются инфекционные воспалительные заболевания центральной нервной системы и зрительного нерва (до 40-50% случаев), врожденная и приобретенная гидроцефалия различного генеза, опухоли головного мозга. К атрофии зрительного нерва приводят различные деформации черепа (акроцефалия, фиброзная дисплазия, черепно-лицевой дизостоз и др.), церебральные заболевания и аномалии (микро- и макроцефалия, церебральная аплазия, различные лейкодистрофии, церебральные атаксии и т. д.).

Заболевание может развиваться на фоне некоторых детских инфекций, метаболических нарушений (липоидоз, нарушение триптофанового обмена), авитаминозы и др. Более редко в детском возрасте встречаются атрофии вследствие интоксикаций (отравление свинцом, лекарственными препаратами).

Особое значение у детей имеют врожденные и наследственные атрофии зрительного нерва. Врожденная атрофия развивается при различных внутриутробных заболеваниях головного мозга, в том числе и семейно-наследственных.

Для заболевания характерны определенная клиническая картина и нарушение зрительных функций. При офтальмоскопии наблюдаются побледнение диска зрительного нерва разной степени выраженности и протяженности, сужение артерий, а также уменьшение числа мелких сосудов, проходящих через край диска. При изолированной атрофии папилломакулярного пучка бледнеет лишь височная часть диска, диффузный атрофический процесс распространяется на весь диск. При полной атрофии диск белого цвета.

Различают первичную и вторичную атрофию зрительного нерва.

При первичной атрофии границы диска четкие, резко очерчены, размеры его нормальные или несколько уменьшенные. Часто выражена блюдцеобразная экскавация, на дне которой может просматриваться решетчатая пластинка. Вторичная атрофия характеризуется смазанными, нечеткими границами диска, который нередко увеличен в размере. Диск сероватого цвета, физиологическая экскавация отсутствует.

При длительном существовании вторичной атрофии зрительного нерва, в поздних ее стадиях, границы диска могут стать четкими, что затрудняет с первичной атрофией. Дополнительным признаком, облегчающим дифференциальную диагностику в такой ситуации, может служить наличие околососкового светового рефлекса, характерного для вторичной атрофии.

Степень функциональных нарушений при атрофии зрительного нерва зависит от локализации и интенсивности атрофического процесса. При атрофии папилломакулярного пучка происходит значительное снижение остроты зрения, а при атрофии периферических волокон нерва острота зрения может полностью сохраняться или снизиться незначительно. При полной атрофии наступает слепота, расширяется зрачок.

Изменения поля зрения разнообразны, могут наблюдаться центральные и парацентральные скотомы (при поражении папилломакулярного пучка) и различные формы сужения периферического поля зрения (концентрическое, секторальное и др.). Ранним и частым у 70% больных симптомом является приобретенное нарушение цветового зрения. Расстройства цветоощущения чаще возникают и отчетливо выражены при атрофии зрительного нерва, возникающей после неврита и редко встречаются при атрофии, развивающейся после отека.

Диагностика атрофии зрительного нерва проста при наличии характерной офтальмоскопической картины и функциональных нарушений. Значительные трудности возникают при несоответствии офтальмоскопической картины состоянию зрительных функций. Существенную помощь в диагностике оказывает электрофизиологическое исследование. Характерно изменение пороговой электрической чувствительности и лабильности зрительного нерва, степень снижения которых зависит от локализации и тяжести процесса.

При поражении папилломакулярного и аксиального пучка нерва электрическая чувствительность нормальная, при нарушении периферических волокон порог электрического фосфена резко повышен. Лабильность особенно резко снижается при аксиальных поражениях. В период прогрессирования атрофического процесса в зрительном нерве существенно увеличивается ретинокортикальное и кортикальное время.

Лечение атрофии зрительного нерва должно быть по возможности патогенетическим и направлено на устранение причины атрофии (рассечение спаек при пластических процессах в оболочках головного мозга, удаление опухоли мозга, ликвидация внутричерепной гипертензии, санация очагов инфекции и т. д.).

Неспецифическое лечение направлено на улучшение кровообращения и стимулирование жизнедеятельности сохранившихся, но угнетенных нервных волокон. С этой целью применяют сосудорасширяющие средства, препараты, улучшающие трофику, а также стимулирующую терапию. Назначают вдыхание амилнитрита, нитрита натрия, ангиотрофин, но-шпу, дибазол. Внутривенно вводят 20 40% раствор глюкозы. Применяют аутогемотерапию, гемотрансфузии, пирогенал.

В комплекс лечения включают биостимуляторы различного типа - алоэ, экстракт стекловидного тела, витаминные препараты - преимущественно С, B1, В12. Применяют гипербарическую оксигенацию, различные физиотерапевтические процедуры ультразвуковую терапию, электрофорез лекарственных средств. При лечении атрофии зрительного нерва различного происхождения отмечен значительный эффект от использования фитотерапии.

Наследственные атрофии зрительного нерва

Известно несколько форм наследственных атрофий зрительного нерва, отличающихся друг от друга клиническими проявлениями, характером функциональных нарушений, временем начала заболевания, типом наследования. Лечение наследственных атрофий зрительного нерва должно быть направлено на улучшение трофики; как правило, оно малоэффективно.Юношеская наследственная атрофия зрительного нерва - двустороннее заболевание с аутосомно-доминантным типом наследования. Встречается чаще других наследственных атрофий и является наиболее доброкачественной формой. Первые офтальмоскопические признаки появляются в 2-3-летнем возрасте, функциональные нарушения наступают значительно позже (в 7-20 лет). Острота зрения снижается постепенно, длительное время остается достаточно сохранной, составляя 0,1-0,9. Появляются центральные и парацентральные скотомы, увеличивается слепое пятно. Концентрическое сужение поля зрения наблюдается редко.

Нарушения цветового зрения, как правило, предшествуют снижению остроты зрения. Сначала снижается чувствительность к синему цвету, затем - к красному и зеленому; может развиться полная цветослепота. Темновая адаптация не изменяется. Электроретинограмма, как правило, в норме. Заболевание может сопровождаться нистагмом и неврологическими нарушениями.

Врожденная, или инфантильная, наследственная аутосомно-рецессивная атрофия зрительного нерва встречается реже, чем доминантная форма, проявляется, как правило, при рождении или в раннем возрасте (до 3 лет). Атрофия двусторонняя, полная, стационарная. Острота зрения резко снижена, поле зрения концентрически сужено. Имеется дисхроматопсия. Электроретинограмма в норме. Обычно наблюдается нистагм. Общие и неврологические расстройства встречаются редко. Заболевание следует дифференцировать от гипоплазии диска, инфантильной формы тапеторетинальной дегенерации.

Атрофия зрительного нерва, связанная с полом, встречается редко, проявляется в раннем возрасте и медленно прогрессирует. Острота зрения снижается до 0,4-0,1. Периферические отделы поля зрения сохранены, слепое пятно несколько увеличено. В ранних стадиях заболевания (в молодом возрасте) электроретинограмма в норме, впоследствии снижается и исчезает волна b. Атрофия зрительного нерва может сочетаться с умеренными неврологическими нарушениями.

Осложненная инфантильная наследственная атрофия зрительного нерва Бера чаще передается по рецессивному типу, реже - по доминантному. Начинается рано - на 3-10-м году жизни, когда внезапно снижается зрение, затем процесс медленно прогрессирует.

В ранних стадиях заболевания наблюдается легкая гиперемия диска. Впоследствии развивается частичная (с поражением височной половины диска) или полная атрофия зрительного нерва. Острота зрения может снижаться до 0,05-0,2; полная слепота, как правило, не наступает. Имеется центральная скотома при нормальных границах периферического поля зрения. Часто сочетается с нистагмом (50%) и косоглазием (75%). Характерно наличие неврологических симптомов; поражается преимущественно пирамидная система, что сближает эту форму с наследственными атаксиями.

Атрофия (неврит) зрительного нерва Лебера

Начинается внезапно и протекает по типу острого двустороннего ретробульбарного неврита. Интервал между поражением одного и другого глаза иногда может достигать 1-6 мес. Чаще болеют мужчины (до 80-90% случаев). Заболевание может появляться в возрасте 5-65 лет, чаще - в 13-28 лет. В течение нескольких дней, реже 2-4 нед, зрение снижается до 0,1 - счет пальцев у лица.Иногда снижению зрения предшествуют периоды затуманивания, лишь в единичных случаях наблюдаются фотопсии. Нередко отмечается никталопия, больные лучше видят в сумерки, чем днем. В начальном периоде заболевания может отмечаться головная боль. В поле зрения выявляются центральные скотомы, периферия чаще сохранена, электроретинограмма не изменена. Характерна дисхроматопсия на красный и зеленый цвета.

Глазное дно может быть нормальным, иногда отмечается легкая гиперемия и небольшая нечеткость границ диска зрительного нерва.

Атрофические изменения появляются через 3-4 мес после начала заболевания, сначала в височной части диска. В поздней стадии развивается атрофия зрительного нерва.

У некоторых больных возникают рецидивы или наблюдается медленное прогрессирование процесса, у ряда больных отмечается некоторое улучшение зрительных функций. Неврологические расстройства возникают редко. Иногда отмечаются отклонения на ЭЭГ, нерезко выраженные признаки поражения оболочек и диэнцефальной области.

У членов одной семьи заболевание большей частью протекает однотипно в отношении времени его начала, характера и степени функциональных нарушений. Тип наследования точно не установлен, более вероятна передача по рецессивному типу, сцепленному с полом.

Оптикоотодиабетический синдром - двусторонняя первичная атрофия зрительного нерва, сопровождающаяся резким снижением зрения в сочетании с глухотой неврогенного генеза, гидронефрозом, пороками развития мочевой системы, сахарным или несахарным диабетом. Развивается в возрасте от 2 до 24, чаще до 15 лет.

Аветисов Э.С., Ковалевский Е.И., Хватова А.В.

Клиника застойного диска зрительного нерва

Офтальмоскопическая картина застойного диска зрительного нерва разнообразна, отличается динамичностью. В ее развитии можно проследить четыре последовательные стадии:I стадия - гиперемии - характеризуется изменением цвета диска вследствие расширения капилляров. Отмечаются также начальная проминенция, легкая размытость границ, неравномерное увеличение калибра вен. Однако не все эти признаки, кроме гиперемии, обусловленной капиллярной дилатацией, обязательны и не все они проявляются одновременно.

II стадия - набухания - сопровождается увеличением объема диска за счет набухших сходящихся нервных волокон сетчатки; наблюдается его гиперемия и увеличение площади диска. Отек охватывает сетчатку, венозные сосуды расширяются и закручиваются, возникает венозный застой; артериальные сосуды сужаются; в слое нервных волокон иногда появляются штриховидные кровоизлияния и экссудаты. Образуются концентрические перипапиллярные складки сетчатки. Выявляется выраженная нечеткость границ диска зрительного нерва.

III стадия - ишемии - характеризуется снижением кровенаполнения сосудов диска, в результате чего спадает отечность, существенно сужаются капилляры, отмечается их спазм; гиперемия заметно уменьшается, что обусловливает ишемию и побледнение диска.

IV стадия - глиозно-атрофическая - сопровождается появлением соответствующих признаков дистрофии нервных волокон и пролиферации глиозной ткани. Нарастает бледность, заметна инволюция проминенции диска зрительного нерва.

После нормализации внутричерепного давления офтальмоскопическая картина зрительного нерва начинает восстанавливаться, хотя необходимо помнить, что обратное развитие процесса и полное восстановление исходного состояния возможны только в первые три стадии. С наступлением глиозно-атрофической стадии после регрессии отека в диске отмечаются выраженные остаточные симптомы; нередко даже после устранения причины возникновения патологии атрофия зрительного нерва неуклонно прогрессирует. Знание этих особенностей течения помогает офтальмологу определиться с оптимальными сроками хирургического вмешательства.

В условиях застойного диска в течение длительного времени сохраняются зрительные функции, за исключением быстропроходящих затуманиваний; острота зрения не изменена, и только в глиозно-атрофической стадии она существенно снижается. Поле зрения больше отвечает фазам патологической эволюции застойного диска. В I стадии увеличивается слепое пятно, во II и III стадиях возможна депрессия периферических отделов сетчатки, в IV стадии появляются грубые изменения в поле зрения (главным образом происходит его концентрическое сужение).

Диагностика застойного диска зрительного нерва

Дифференцировать застойный диск необходимо от неврита и псевдоневрита. Особенно это трудно сделать в начальной стадии и в стадии атрофии. Ошибка в диагнозе может привести к неправильной врачебной тактике и нанести вред больному. Очень важны анамнестические данные, указывающие на ликворогипертензионный синдром (периодическое затуманивание зрения, головная боль, тошнота, рвота). К необходимым методам исследования относятся рентгенография черепа, компьютерная томография, МРТ и др.Лечение застойного диска зрительного нерва

Прежде всего нужно определить причину основного заболевания и приступить к его лечению. После устранения причины нормализация диска отмечается в I стадии на протяжении 1-2 недель, во II - 3-4 недель, в III - до 8 недель. В IV стадии восстановление не происходит, возникает так называемая вторичная атрофия зрительного нерва, что и определяет тактику лечения для предупреждения атрофических изменений.Окулисты (офтальмологи) в Москве

Царегородцева Марина Александровна

Цена приема: 1500

975 руб.

Записаться на прием со скидкой 525 руб. Нажимая на "Записаться на прием", Вы принимаете и даете свое согласие на обработку персональных данных. Бабаян Анжела Размиковна

Цена приема: 1500

750 руб.

Записаться на прием со скидкой 750 руб. Нажимая на "Записаться на прием", Вы принимаете